(1970–2011)**

كان القرن العشرون يُوشك على نهايته حين تغيّر الهواء فوق الجبل.

لم يكن الناس يعرفون أن رياحاً أخرى،

أقوى من السفر برلك،

وأعمق من الاحتلال الفرنسي،

ستهبّ عليهم من دمشق…

لا من الأناضول ولا من البحر.

وُلدت في تلك اللحظة معادلة جديدة:

أن أبناء الجبل، الذين عاشوا ألف عام في الظل،

سيُدفعون فجأة إلى الضوء،

لا لأنّهم أرادوه،

بل لأن التاريخ قرر أن يضعهم في امتحان لم يستعدّوا له.

⸻

- 1970 – حين صعد رجل من الجبل… فصعد معه الجبل كله

في تشرين الثاني 1970،

لم يصبح حافظ الأسد رئيساً لسوريا فقط،

بل أصبح “العلويون” – بلا قرار منهم –

جزءاً من معادلة السلطة.

لم يكن الرجل ابن مشروع طائفي،

ولا ابن نص مؤسس،

بل ابن فلاح صعد عبر الجيش

كما صعد غيره من أبناء الريف:

الدروز في الخمسينيات،

والقبائل في العراق،

والأقليات في كل دولة تتكوّن من أطرافها قبل مركزها.

لكنّ العالم رأى الأمر بشكل آخر:

رأى أنّ الجبل اقترب من كرسي الحكم،

حتى لو لم يكن الجبل جالساً عليه.

⸻

- العقد الأول – “منحة التعليم” التي كانت لكل السوريين… ولكن العلويين وحدهم شعروا أنهم مَدِينون بها

حين فتح حافظ الأسد أبواب التعليم،

لم يفتحها لأبناء الطائفة وحدهم،

بل فتحها لكل سوريا:

لأبناء حلب ودمشق،

لأبناء حمص وحماة،

لكل القرى من الجزيرة إلى حوران.

لكنّ العلويين وحدهم شعروا أنهم مَدينون “للرجل” لا للدولة.

وشعرت الطوائف الأخرى أن هذا الفتح “حقٌّ طبيعي”،

بينما ظنّ العلويون أنه نعمة،

وظنّ بعض الآخرين أنه مِنّة.

ازدادت المدارس في الساحل،

لكن ازدهار الاقتصاد الحقيقي كان في دمشق وحلب.

وتغيرت حياة الجبل،

لكنّ التغير الأكبر كان يحدث في المدن الكبرى،

حيث المال والتجارة والاستثمار.

غير أنّ عبارة واحدة كانت تتكرر على لسان الجميع:

“الرئيس أعطاكم”.

وهكذا وُلد الشعور الأخطر:

أن التعليم الذي هو حق،

صار يظهر كأنه فضل،

وأن ما ناله الجبل من مدارس كان “امتيازاً”،

مع أنه كان مجرد دخول إلى العصر الطبيعي.

ومع الوقت،

لم يسعَ حافظ الأسد إلى جعل أبناء الطائفة مستقلين عنه،

بل أرادهم محميّين بدولته،

لا محميّين بأنفسهم.

وأوهمهم خطابٌ طويل

أن الدولة دولتهم…

بينما كانت دولة الرجل، ثم نظام الرجل – نظام بغالبية سنية واضحة و تعددية مجتمعية لا تخطئها عين-لا دولة الطائفة.

⸻

- 1970–1985 – بداية “الارتباط القسري”

في تلك السنوات،

حدث شيء يشبه المعجزة ويشبه المصيدة.

ارتفع مستوى التعليم،

ودخل أبناء القرى إلى الجامعات،

وانتقلت العائلات من الأكواخ إلى المدن،

وبدأ الفلاح يكتب،

وبدأ الجندي يعود إلى قريته براتبٍ

يحمل معه الخبز والكهرباء والدفء.

لكن هذا الصعود حمل سِعره الخفي:

أن العلويين لم يعودوا قادرين على العودة إلى الهامش.

فكل خطوة كانوا يصعدونها

كانت تربطهم أكثر وأكثر بالنظام،

لا بالنهوض الواقعي.

لم يفهموا هذا يومها،

ولكنّ التاريخ فهمه.

⸻

- ثمانينيات القرن – الدم الذي هزّ سوريا كلها

ثم جاء الألم الكبير:

صراع المدن مع الدولة،

وصراع الإسلام السياسي مع البعث،

وصراع السلاح مع الخوف،

حتى صار الوطن نفسه ساحة تُختبر فيها هشاشة المجتمع كله.

كان الإخوان المسلمون يعدّون للانقضاض على الحكم،

لا كحركة احتجاج،

ولا كمعارضة تطلب نصيبها،

بل كمشروع ايديولوجي يضع يده على الدولة كلها

مدعوماً بمالٍ إقليمي،

وفتاوى تُسكب على النار،

وظهيرٍ شعبيّ غاضب في بعض المدن.

وحين حاول حافظ الأسد أن يفتح لهم باب السياسة،

لم يفتحه خوفاً ولا ضعفاً،

بل رغبةً في أن تبقى سوريا دولة

لا ساحة تصفية حسابات.

أرسل إليهم الشيوخ ووجهاء حماة نفسها،

عرض عليهم المشاركة،

والمناصب،

والحضور،

وقال لهم كما يقول من يعرف قسوة التاريخ:

“التشارك يُنقذ البلاد.”

لكنهم قالوها صريحة:

“لا نريد المشاركة… نريد السلطة كاملة.”

لاحقاً قامت الطليعة المقاتلة بسلسة اغتيالات لم تتوقف عند أنصار النظام و مجزرة المدفعية في حلب بل استهدفت حياة الرئيس مرتين

و هنا،

انكسرت آخر جسور التفاهم

ودخلت البلاد مرحلة الدم التي لا تريد أن تُولد،

لكنّها وُلِدت.

لم يكن العلويون من اتخذ القرار،

ولا من خطط للدم،

ولا من جلس خلف الخرائط،

لكنّهم في نظر الإسلاميين

صاروا “جند الأسد”،

وفي نظر الدولة

صاروا “جدارها الخلفي”.

وتشكّل في تلك السنوات

أخطر خيط في هوية الطائفة:

خيط الخوف.

ثم جاء ما هو أخطر من الدم:

جاء الزمن الذي تغوّلت فيه الأجهزة الأمنية،

واعتبرت أن كلّ ما هو “إخوان”

هو خطر مطلق،

وكلّ ما هو “مؤمن”

هو شبهة محتملة.

وتحوّل الانتماء إلى الإخوان إلى جريمة وجودية،

وتحوّل الإسلام السياسي في نظر الدولة إلى “عدوّ”،

لكنّ الأخطر أن هذا الخلط سرى في المجتمع نفسه:

• فالموالون خلطوا بين الإسلام والإخوان،

• والمعارضون لاحقاً خلطوا بين العلويين والنظام،

• والعالم خلط بين الدولة والطائفة،

حتى صار الجميع يعيش داخل سوء فهم

أكبر من الجميع.

وهكذا خرجت الثمانينيات لا بذاكرة واحدة،

بل بثلاث ذاكرات متوازية،

تتعارض ولا تتفاهم،

وتُثقل خطوط الصدع التي ستنفجر بعد ثلاثة عقود.

⸻

- التسعينيات – استقرار مؤقت فوق أرض رخوة

جاءت التسعينيات كفسحة بين ظلامين

استقرّت الدولة،

نمت الطبقة الوسطى في الساحل،

بدأت الجامعات تفيض بالشباب،

وصار للعلويين لأول مرة في تاريخهم

مُدن حسية لا مجرد قرى.

ولكن تحت هذا الهدوء

كان يتشكل سؤال خطير،

لم ينتبه إليه أحد:

ماذا يبقى من مجتمعٍ

إذا عُلِّقت نجاته كلها على صدر رجل واحد؟

كان السؤال نائماً،

لكن الإجابة كانت تصحو ببطء.

⸻

- بدايات بشار الأسد – انتقال السلطة… وانتقال القلق

حين جاء بشار الأسد،

لم يشعر العلويون بأنهم ورثوا الحكم فحسب،

بل شعر كثيرٌ منهم للمرة الأولى

أنهم صاروا وازنين في الدولة والمجتمع:

ضباط في الجيش،

أساتذة في الجامعات،

أطباء في المدن،

وموظفون في مؤسساتٍ لم تكن تعرف أسماءهم من قبل.

كان هناك نوعٌ من الرضا الهادئ:

أنّ زمن الفقر والعزل قد ابتعد،

وأنّ “ابن الجبل” صار يجلس في الصفوف الأولى،

وأنّ انتقال السلطة من الأب إلى الابن

يعني – في لاوعي الكثيرين –

أن حضور الطائفة في الدولة أصبح “راسخاً”.

لكن هذا الرضا لم يكن صافياً؛

كان ممزوجاً بخيط خفي من الخوف:

خوف أن يكون كل هذا البناء معلَّقاً على شخص واحد،

وخوف أعمق بأنّ الآخرين لم يروهم كما رأوا أنفسهم.

في الداخل، رأى العلويون أنفسهم مواطنين كاملي الأهلية،

جزءاً من الدولة وجزءاً من المجتمع،

ولكن في عيون كثيرين خارج الجبل

ظلّت الصور القديمة حية:

“علويون كفّار” عند بعض المتدينين،

و“علويون قتلة” عند بعض الخصوم السياسيين،

و“علويون غرباء عن المدن” عند بعض البرجوازية السنّية.

ورغم أن عائلة الحكم قدّمت نفسها بصورة “منفتحة”

من خلال زيجات مختلطة مع عائلات سنّية بارزة،

ومن خلال صورة رئيسٍ شابٍّ متزوّج من امرأة سنيّة من الوسط الحضري،

إلا أنّ هذه الرمزية لم تمحُ الرواسب القديمة في العمق الشعبي.

بقي العلوي في نظر كثيرين “علوياً قبل أن يكون سورياً”،

وبقيت الطائفة تُرى من خلال ثنائية مشوّهة:

إما “أداة النظام”،

أو “المستفيد الأكبر منه”،

حتى عندما كانت الوقائع أكثر تعقيداً.

هكذا وُلد شعور مركّب في قلب الطائفة:

شعور بأنها أصبحت مرئية بقوة داخل الدولة،

لكنها لم تصبح مقبولة بالكامل داخل المجتمع.

شعور بأنها صعدت درجات السلم الاجتماعي،

لكنها ما زالت تسير فوق أرض زلقة،

كل شيء فيها قد ينهار إذا تغيّر المزاج العام

أو إذا انقلبت موازين القوى فجأة.

ومن هنا بدأت المرحلة الأخطر:

مرحلة العيش بين الإحساس بالمكانة،

والخوف الدفين من أن يكون كل هذا

مجرد مقدمة لسقوطٍ لا أحد يعرف شكله…

لكن الجميع كانوا يشعرون بظلّه من بعيد.

⸻

- العقد الأول من الألفية – الهدوء الذي لم يسمع أحدٌ صراخه

كانت البلاد تبدو مستقرة،

لكنّ الجبل كان يعرف أن السقوف تتصدع،

وأن الصعود السريع دائماً يخفي سقوطاً أسرع.

في هذا العقد

وصل الجيل الجديد من العلويين إلى أعلى درجات التعليم،

لكنّهم أيضاً كانوا الأكثر انفصالاً عن جذورهم،

والأقل فهماً لمعنى الهوية،

والأبعد عن روح الجبل القديمة.

كانوا يعيشون فوق طبقة من الازدهار،

لكنّ التاريخ كان يكتب سطوراً أخرى

تحت هذه الأرض التي تمشي.

⸻

**خاتمة الجزء الرابع

الصعود الذي كُلِّف أكثر مما أعطى**

من 1970 إلى 2011 لم يحكم العلويون سوريا،

لكن سوريا حوصرت بهم،

ووُضعت أخطاؤها على أكتافهم،

وحُمِّلوا مسؤوليات لم يشاركوا في صنعها،

وغُذّي حولهم خطاب جعلهم

في مركز المشهد…

رغم أنهم في الحقيقة على أطرافه.

لقد منح حافظ الأسد التعليم لكل سوريا،

لكنّ الجبل وحده شعر أنه “ممتن”،

والطوائف الأخرى شعرت أنه أمر طبيعي.

ولم يسعَ الرجل إلى جعل الطائفة قوية بنفسها،

بل قوية بدولته،

حتى إذا سقطت الدولة…

سقط الجبل معها.

إنه الصعود الذي لم يطلبوه،

والنور الذي أعمى أكثر مما أضاء،

والقدر الذي حملهم إلى قمة الجبل

لكي يسألهم في النهاية:

هل كنتم تكبرون… أم تُدفعون إلى الهاوية دون أن تدروا؟

============================

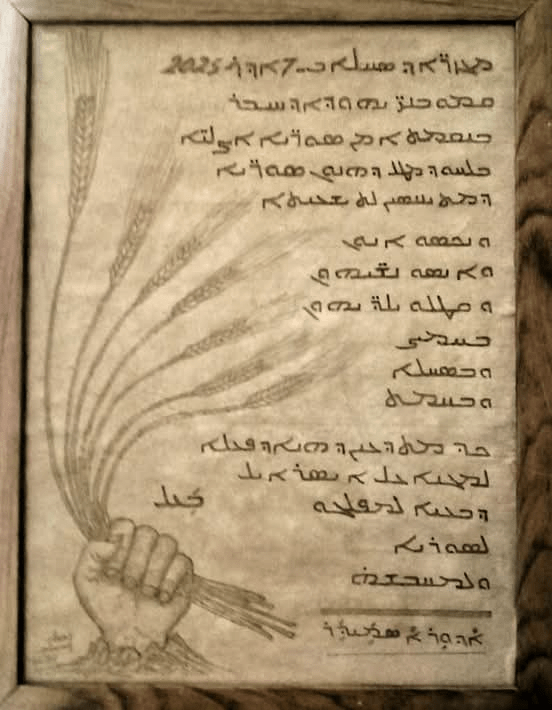

اللوحة من تصميم الفنان ادوار اسمندر