“إِنَّمَا الْأُمَمُ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ

فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا”

بهذه الحكمة الخالدة التي تختزل سرَّ بقاء الأمم وارتقائها، نستهل حديثنا عن محور الوجود الحضاري. فالأخلاق هي الركيزة التي لا تقوم حضارةٌ دونها، وهي المقياس الحقيقي لتقدُّم الشعوب وتأخُّرها. ولتشخيص علل الحاضر، علينا أن نقرأ مرآة الماضي بموضوعية وعمق، فهي وحدها تقدم لنا الدروس والعبر.

لقد قدّم الخطاب القومي التقدمي، وخصوصاً من خلال حزب البعث العربي الاشتراكي بقيادة الرئيس الراحل حافظ الأسد “رحمه الله” الذي قاد معركة كرامة الأمة دفاعاً عن شرفها وحرية أراضيها واستقلال قرارها، برغم كل الخذلان والطعنات، قراءةً متميزة للتاريخ. فقد نظر هذا الخطاب إلى الحضارة الأموية باعتبارها إرثاً عربياً خالصاً ومرحلةً متقدمة في بناء الدولة والإدارة، و”عاصمة للزمان” في وقتها. كانت قراءة تهدف إلى بناء وعي جمعي موحد، يستلهم الماضي لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، مركزةً على الإنجاز الحضاري الجامع.

لكن هذا الاستلهام الوحدوي للماضي يتعرض اليوم لتشويه كبير على يد “الأمويون الجدد”.

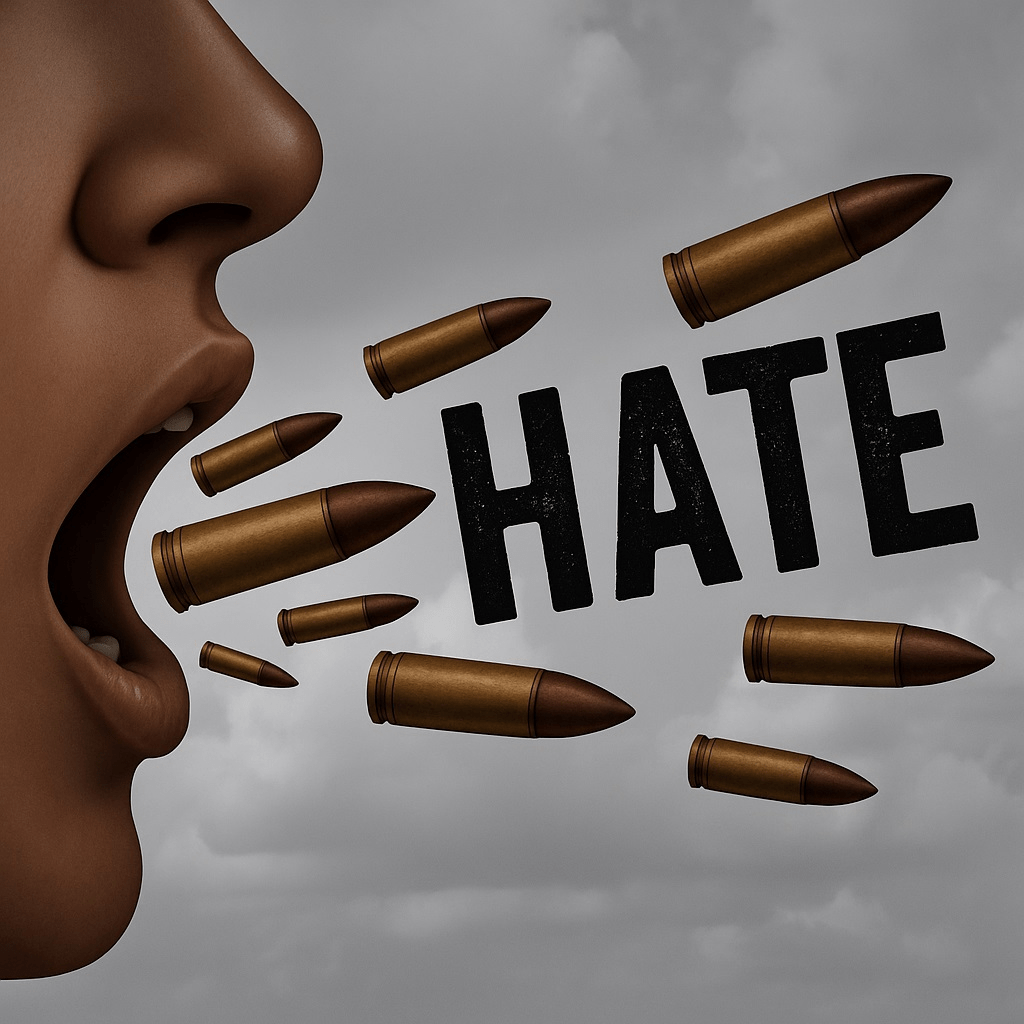

فعلى النقيض تماماً، يبرز خطابٌ ” الأمويين الجدد”، ينبثق من رحم خطابات سياسية ودينية متطرفة. إنه قراءةٌ انتقائية مشوَّهة، تسعى لاختزال الإسلام كله في نموذج “الدولة القوية” المتسلطة، متجاهلةً جوهر الرسالة الذي يقوم على “الأخلاق” و”العدل”و “الروحانية” . لقد حوَّلت هذه النزعة التاريخ إلى ساحة لصراعات الحاضر، وخطابها “جاهل هدام مفرق غير جامع”، يعمل على تفتيت النسيج المجتمعي تحت ذرائع طائفية وسياسية ضيقة. إنها تستحضر صورةً انتقائية للأمويين، تذكرنا لا بإنجازاتهم الحضارية، بل بما نُسب إليهم من تجاوزات وجرائم تتناقض مع القيم الإنسانية والأخلاقية التي جاء بها الإسلام.

وفي هذا السياق، تأتي الأبيات الشعرية التي نُسبت إلى يزيد بن معاوية ليس كحدث تاريخي فحسب، بل كشاهد أدبي على لحظة تحول جذري في الفلسفة السياسية الإسلامية. فهي تجسد الانقلاب عن منطق القيم إلى منطق القوة، وعن مرجعية الأخلاق إلى ثقافة الانتقام والغلبة:

لعبت هاشم بالملك

فلا وحي جاء

ولا خبر كان

هذه الأبيات، التي هي جوهر قصيدة طويلة، تقدم رمزيةً خطيرة، فهي تعلن صراحةً خروج الصراع من إطاره الأخلاقي والديني إلى حلبة الصراع الدنيوي البحت، حيث تُحسم الأمور بحد السيف وتُستباح الحرمات، ويُحتفل بالانتقام باعتباره انتصاراً. هذه “اللحظة التأسيسية” لمنطق التسلط هي التي ترفضها الأخلاق السامية، وهي النموذج ذاته الذي تحاول “الأموية الجديدة” إضفاء الشرعية عليه وتقديمه كمنهج حكم.

وهكذا، فإن إشكاليتنا مع هذا الخطاب المعاصر ليست مع ماضٍ قديم، بل مع عقلية حاضرة تعيد إنتاج أخطر أمراض ذلك الماضي: اختزال الدين في الشكل دون الجوهر، وتقديم الولاء للسلطان على الحق والعدل، واستبدال لغة الحوار والوحدة بلغة التكفير والتفتيت. إنهم يقدمون لنا تاريخاً ممسوخاً يُفرّق بين أبناء الأمة الواحدة.

ختاماً، فإن الأمة التي تريد البقاء والنهوض لا بد لها من عودة صادقة إلى أسسها الأخلاقية الراسخة. وهذا يفرض علينا قراءة تاريخنا قراءة نقدية متوازنة، تفرق بين الاعتزاز بالإنجاز الحضاري المشترك، والاعتبار بالانحرافات السياسية التي كلفتنا غالياً. يجب أن نستلهم من الماضي ما يبني لا ما يهدم، ما يجمع لا ما يفرق.

فالاختيار الجوهري أمامنا واضح، إما أن نتمسك بتلك الأخلاق التي هي عماد أمتنا وبقاؤها، فنبني حاضراً مشتركاً على أسس من العدل والإنسانية، أو نتركها تذوب في غياهب الصراعات، فتذوب معها كينونتنا.