لم تكن مأساة سوريا مجرد سقوط نظام ، وسلطة ، بل كانت انهياراً تدريجياً لفكرة الدولة ذاتها ، والعقد الاجتماعي، و ما أعقب السقوط لم يكن ولادةً لفضاء الحرية الموعودة ، بل انتقالاً من مفهوم الدولة ومؤسساتها ، بحدها الأدنى ، وسلطة قمعية بالطبع ، لكن غيرطائفية ، إذ استهدفت كل معارضيها بغض النظر عن طائفته ، ودينه ، ومذهبه ، سلطة شارك فيها الجميع من كل المكونات ، إلى سلطة أمر واقع ذات طابع أيديولوجي – طائفي ضيق ، ومصنفة إرهابية ، وشبكات ميليشياوية ، واقتصاد ريعي مفترس، وسياسات تفكيك اجتماعي.

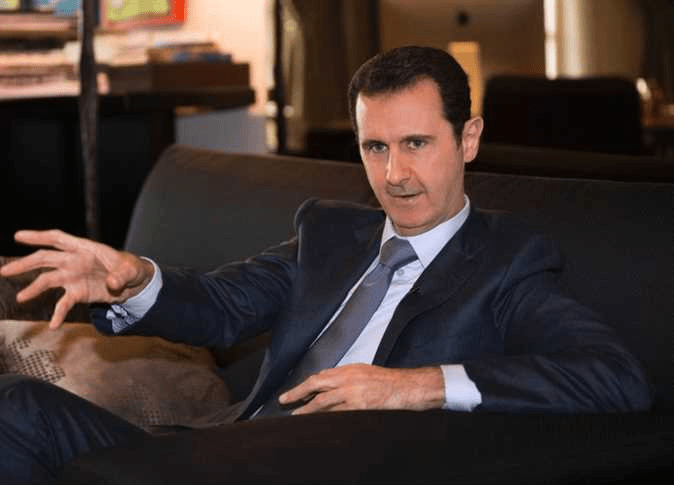

لقد دأب الإعلام الغربي ، و الاعلام الداعم لسلطة الأمر الواقع لسردية شماعة الأسد ، لتبرير الفشل الذريع في سورية ، وأخرها ما ورد في ذا اتلانتيك في ٦ شباط – ٢٠٢٦ ، وأنا هنا لا أناقش رواية ذا اتلانتيك أبدا” ، أو غيرها من الروايات ، بغض النظر عن عدم وجود رواية أخرى مقابلة ، كما يدعي الاعلام الغربي دائما”صاحب مبدأ الرأي و الرأي الآخر ، لكني لا أرى ذلك أيضا” نشرا” بريئا” و أخلاقيا” خالصا”، من باب الحزن على السوريين والرغبة في أن يعيشوا حياة أفضل ، بل مجرد تقنية سياسية ، واعلامية تتكرر حين الحاجة لإدارة السيطرة على الذاكرة العامة ، وإعادة تأطير الواقع بما يخدم توازنات إقليمية ودولية جديدة . وهنا تكمن خطورة اللحظة السورية : فالسوريون عالقون في سردية الأسد والتذكير الدائم به، ليس من أجل تعلم الدروس و العبر ، وإنما للقبول بالواقع الجديد ، و منعهم من التفكير بخيار وطني – جامع

سأحاول في مقالي هذا تقديم محاولة تفسير علمية لهذه السردية المكررة ، والمملة ، و أهدافها الحقيقية من وجهة نظري .

أولا” – يمكن فهم العودة الدورية لسردية “ الأسد” بوصفها آليةً نفسية – سياسية لإدارة الخوف وإعادة إنتاجه داخل الوعي الجمعي السوري ، لا مجرد استدعاء تاريخي و هذه الآلية تتقاطع مع ثلاثة حقول معرفية مترابطة : علم النفس

السلوكي ، وعلم النفس السياسي، وعلم النفس الاجتماعي.

١ – من منظور علم النفس السلوكي، تتجسد العملية أولاً عبر ما صاغه الأمريكي جون واطسون في مفهوم التكييف بالخوف (Fear Conditioning) في مقالته التأسيسية Psychology as the Behaviorist Views It – علم النفس كما يراه السلوكي (1913) ، حيث بيّن واطسون كما في تجربة “ألبرت الصغير” عام 1920 : أن الخوف ليس فطرياً سياسياً، بل يُبنى اجتماعياً عبر الاقتران المتكرر بين منبّه محايد ومنبّه مزعج. وبالمثل، يتعلّم المجتمع ربط اسم الأسد وصوره ورموزه بإحساس فوري بالذعر، ثم يتعمّم هذا الخوف ليصبغ كل نقاش حول الدولة والأمن والاستقرار.

٢ – يتعمّق المنطق مع الأمريكي ب. ف. سكينر في كتابه The Behavior of Organisms – سلوك الكائنات الحية (1938)، ثم في عمله المركزي Science and Human Behavior – العلم والسلوك الإنساني (1953)، حيث بلور مفهوم التعزيز الإجرائي . هنا لا يُنتَج الخوف فقط، بل يُستَثمَر سياسياً: فكلما استُحضِر مشهد الرعب القديم، يُكافأ الجمهور نفسياً بشعور ارتياح مؤقت إذا قَبِل أي بديل بوصفه “أهون الشرّين” . يتحول الماضي بذلك إلى آلية تعزيز سلبي جماعي تُبرّر القبول بترتيبات قاسية أو سلطوية لأنها تُخفّف كابوس العودة للماضي.

٣ – يلتقي هذا مع أعمال الأمريكي جورج إي. ماركوس في علم النفس السياسي ، خاصة في كتابيه Affective Intelligence and Political Judgment – الذكاء العاطفي والحُكم السياسي (2000)، وThe Sentimental Citizen – المواطن العاطفي (2002). يبيّن ماركوس أن الخوف والقلق ليسا تشويهاً للعقلانية، بل منظومات توجيه للسلوك السياسي : عندما يرتفع القلق الجماعي، ينتقل المواطن من “التفكير النقدي” إلى “إدارة التهديد”، فيفضّل أي بديل حتى لو كان قاسيا”أو غامضا” ، إذا خفّض لديه مستوى الخطر المتخيَّل ( وهو ما قد يفسر استمرار الروايات والسرديات، والتسريبات حين الحاجة ، بعد عام و شهرين من إسقاط الأسد ) .

٤ – تُفسَّر الظاهرة أيضاً عبر مفهوم التنافر المعرفي لدى الأمريكي ليون فستنغر في كتابه A Theory of Cognitive Dissonance – نظرية التنافر المعرفي (1957). فالسوريون الذين احتفوا بسقوط النظام ثم واجهوا واقعاً مخيباً يلجؤون نفسياً إلى تصعيد شيطنة الماضي لتخفيف التوتر الداخلي ، فحتى لو كان الحاضر قاسياً، يبقى الماضي “الأسوأ”، مما يحفظ انسجامهم النفسي دون مواجهة نقد ذاتي مؤلم.

الخلاصة المهمة هنا : استدعاء “ الأسد” لا يعمل كذاكرة أخلاقية فحسب، بل كأداة لإنتاج الخوف، وتوجيه السلوك السياسي، وتبرير المواقف السابقة، وإعادة ضبط الوعي الجمعي بما يخدم سرديات القوة السائدة في اللحظة الراهنة.

ثانياً – على مستوى أعمق، تؤدي هذه الروايات وظيفة دفاعية مزدوجة. فمن جهة، تمثل شكلاً من الإسقاط النفسي (Psychological Projection) الذي صاغه سيغموند فرويد (1856 – 1939 ) لأول مرة عام 1894 في دراسته عن العصاب الدفاعي ، ثم طوّره لاحقاً في أعماله التحليلية بين 1911 و1921 كإحدى آليات الدفاع الأساسية للأنا ، ووفق هذا المنظور، لا يقتصر الإسقاط على الأفراد، بل يمتد إلى الدول والجماعات السياسية : فبدلاً من تحمّل المسؤولية عن العقوبات المدمّرة، وتمزيق النسيج الاجتماعي، ودعم الفصائل المتطرفة، وتفكيك مؤسسات الدولة السورية، تُسقِط القوى الدولية أخطاءها بالكامل على الأسد وحده ، في عملية تبرئة أخلاقية للذات الجماعية.

ومن جهة ثانية، تتقاطع هذه السرديات مع ما طرحه الفقيه الدستوري الألماني كارل شميت في كتابه “مفهوم السياسي” (1927/1932)، حيث اعتبر أن جوهر السياسة يقوم على ثنائية الصديق/العدو. ومن هذا المنطلق نشأت في علم السياسة المعاصر فكرة “سياسة العدو الدائم”، التي تتلاقى مع مفهوم علم النفس السياسي حول بناء العدوالضروري فحتى بعد سقوط النظام السابق، تحتاج السلطة الجديدة إلى إبقاء “عدو متخيّل أو دائم الحضور” — حتى لو كان غائباً عملياً — لتبرير القبضة الأمنية، وحالة الطوارئ غير المعلنة، والاعتقالات، وتقييد الحريات، وإخفاء الفشل الاقتصادي، وتحويل الغضب الشعبي بعيداً عنها ونحو الماضي بدلاً من الحاضر.

ثالثا” – أما على المستوى المجتمعي الأشمل، فإن التكرار الدوري لهذه السرديات يندرج ضمن ما أسّسه عالم الاجتماع الفرنسي موريس هالبفاكس في نظريته عن “الذاكرة الجمعية”، التي تبلورت علميا” منذ كتابه التأسيسي عام 1925 (الأطر الاجتماعية للذاكرة) وتكاملت لاحقا” في كتابه المنشور بعد وفاته عام 1950 (الذاكرة الجمعية). جوهر الفكرة أن المجتمعات لا تحتفظ بالماضي كما وقع حرفيا”، بل تعيد بناءه باستمرار وفق حاجات الحاضر وموازين القوة القائمة ، وما يُسمّى اليوم بـ“هندسة الذاكرة الجمعية” يعني أن الدولة والإعلام والتعليم والدراما والرموز العامة لا تنقل التاريخ فقط ، بل تعيد ترتيبه وانتقاءه وتأطيره، فتُبرِز ما يخدم الشرعية السياسية وتُهمّش ما يهددها ، وفي الحالة السورية، يظهر ذلك في التركيز الانتقائي على خطاب “الاستقرار” وإخفاء البنية القمعية للدولة ، وفي إنتاج سرديات تُحوّل العنف السلطوي إلى ضرورة تاريخية ، وتُحوّل الضحايا إلى هوامش صامتة في الرواية الرسمية. هكذا تتحول الذاكرة من سجلّ للعدالة إلى أداة للضبط السياسي.

رابعا” – هنا تتقاطع هذه الهندسة للذاكرة مع ما بيّنه دانيال كانيمان ، وأموس تفيرسكي منذ 1981 في مفهوم “الإطار المرجعي – Framing Effect”. فطريقة عرض الواقع تؤثر في الحكم عليه أكثر من الواقع نفسه ، إذ إن اختيار الكلمات والمقارنات ، والسرديات يوجّه الانفعال والقرار معا” ، لذلك يجب أن يُقدَّم المشهد دائما” في إطار ثنائي صارم : “الأسد أو السلطة الحالية ، ما يُغلَق أفق التفكير في بديل وطني ثالث قبل أن يولد سياسيا”.

خامسا”- على مستوى آخر، تؤدي إعادة تدوير سردية “شماعة الأسد” بين حين وآخر وظيفة سياسية – نفسية كأداة تعبئة تخويفية موجهة أساسا” إلى الغالبية السنية . فجزء من هذا الاستدعاء الانتقائي للماضي ليس بريئا” معرفيا”، بل يخدم خطابا” تعبويا” يسعى إلى زرع رعب جماعي من عودة ما يُسمّى “حكم الأقليات”، علما” أن هذه الفكرة ليست توصيفا” علميا” للتاريخ السوري، بل بناءٌ دعائي أنتجته الرواية الأخونجية لتعبئة جمهورها عبر تحويل صراعٍها مع النظام من أجل السلطة فقط ، إلى صراعٍ هويّاتي طائفي . فالنظام السابق لم يكن “حكم أقليات” بالمعنى السياسي أو البنيوي بل كان نظاما”سلطويا” مركزيا”، استبعد العديد من الأطراف المعارضة من المشاركة السياسية . غير أن اختزال الاستبداد في هوية طائفية محددة يخدم غاية مزدوجة :

١ – تبرير مشروع تعبوي إقصائي باسم حماية الأكثرية .

٢ – زرع مناخ خوف دائم يجعل أي بديل سياسي مرفوض لأنه يهدد حكم الجماعة ، وليس الأكثرية السنية التي ينتحلون إسمها .

سادسا” – لقد استُخدم اسقاط الأسد بوصفه لحظة “تبرير أخلاقي” لولادة سلطة أمر واقع غير منتخبة، وغير تمثيلية، وغير جامعة، تتكئ على خطاب ديني إقصائي، وتعيد إنتاج منطق الإكراه ، ولكن بلبوس مختلف . فالانتقال من نظام سلطوي مركزي ، إلى ما نراه من حكم ميليشياوي–أيديولوجي يدار من الخارج لا يمثل تحرراً ، بل انتقال الى استعمار متعدد الجنسيات ، ولذلك فإن تكرار الإعلام الغربي لسردية الأسد لا يرتبط فقط بالماضي ، بل بالحاضر ، فكلما انكشفت عورات السلطة الجديدة ، وتدهورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، عاد الإعلام إلى صورة الأسد كشماعة أخلاقية لتبرير استمرار الواقع القائم ، إنها تقنية منع التفكير في بديل ثالث.

سابعا” – في المقابل فإن الشعور بالحنين للماضي لا يعني بالضرورة الدعم للشخص الذي كان في السلطة، بل هو انعكاس لآلية نفسية تعرف بـ”الحنين إلى الاستقرار” أو “الحنين الزمني” (Nostalgia for Stability) بعد التجارب الصادمة أو الفوضى الحالية، إذ يميل العقل البشري إلى تذكر الماضي بطريقة انتقائية، مركّزا” على اللحظات التي بدا فيها الوضع أكثر أمانا” أو انتظاما” مع طمس أو تخفيف الذكريات السلبية المرتبطة بالشخص السابق ، وهذا ما يفسر أن بعض السوريين ، رغم إدراكهم لما فعله الأسد ، قد يشعرون بالحنين لماضي كان أقل فوضوية أو أقل معاناة مقارنة بالحاضر، إذ أن الدماغ يسعى لتخفيف التوتر النفسي الناتج عن الأزمات الحالية من خلال إعادة بناء ذكريات الماضي بشكل “أكثر لطفا” مما كانت عليه فعليا”.

باختصار: الحنين هنا ليس دفاعًا عن الشخص، بل دفاع نفسي عن الذات، لإيجاد إحساس بالأمان النفسي عند مقارنة الحاضر الصعب بالماضي المستقر نسبيا” .

ثامنا” – وأخيرا” – لقد كشفت تجربة سورية أن تدمير الدولة أسهل بكثير من بنائها، فالأسد يمكن توصيفه بما تريدون مجرم ، فار، طاغية ، وغيره من الأوصاف ، لكن السلطة التي أعقبته لم تثبت أنها أقل خطورة من حيث القتل، والارهاب ، ولا أكثر حرصا” على وحدة المجتمع أو كرامة الإنسان ، بل اتبعت سياسة فرق تسد وفق تعليمات معلمها الإنكليزي ، ولذلك فإن تكرار سرديات شماعة الأسد واستحضارها بين الفينة و الأخرى لتبرير فشل الحاضر، ليس فقط رواية مملة ومستهلكة ، بل مخدر إنتهى مفعوله أمام هول ما يواجهه السوريين من تحديات سياسية، واقتصادية ، واجتماعية ، وثقافية، وسقوط الأقنعة واحدا” أثر الآخر لتنكشف أمامهم الحقائق العارية دون تجميل، لأن الواقع أصدق أنباء من سرديات التخويف، والرعب ، فالسلطة تُفسد، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة ، وقد يكون ما قاله أحد الشعراء العرب أكثر تعبيرا” ليلخص ما أقصده

لا تنه عن خلق وتأتي مثله….. عار عليك إذا فعلت عظيم

وسوريا لن تنهض إلا حين تُكسر دائرة السلطة المطلقة، أياً كان صاحبها، ويُستعاد معنى الدولة بوصفها ملكاً لجميع مواطنيها، لا غنيمةً للحاكم أو الميليشيا.